Земляные работы зимой

При производстве земляных работ в зимних условиях решающее значение имеет быстрота разработки, транспортировки и укладки грунта в земляные сооружения. Для этого работы следует максимально концентрировать. При перерывах в работе днем и на ночь грунт в забое следует утеплять.

Основными причинами увеличения трудоемкости и удорожания зимних земляных работ являются:

а) повышение твердости грунта при замерзании и необходимость разрыхления его, оттаивания или предохранения от промерзания;

б) применение особых способов укладки грунта в насыпи и ограничения при этом в применении мерзлых глинистых грунтов, заключающих в себе большое количество воды и льда;

в) необходимость очистки от снега котлованов, траншей, насыпей и путей транспортирования грунта;

г) сильные морозы, снегопады и метели, понижающие производительность труда рабочих и машин;

д) весенний ремонт возведенных зимой насыпей.

Предохранение грунтов от промерзания

Участки, предназначенные к разработке во второй половине зимы, следует по возможности предохранять от промерзания.

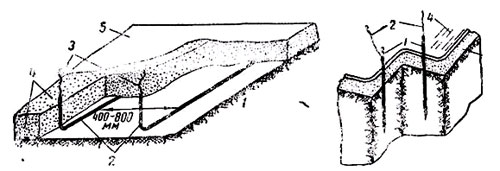

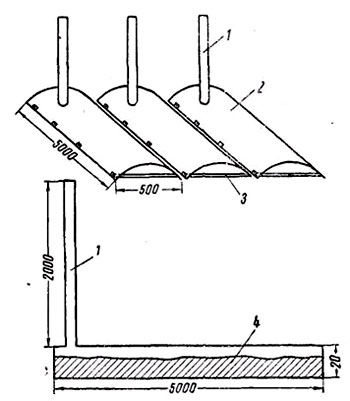

Большие площади рекомендуется предохранять, создавая искусственный толщиной 1 —1,5 >м снеговой покров, что может быть достигнуто устройством нескольких перпендикулярных к направлению господствующих ветров рядов изгородей из специальных щитов (с расстоянием между рядами, равным 10—15 — кратной высоте изгороди) или снеговых валов с первоначальной высотой 0,4—0,5 м.

Площади, предназначенные к разработке и поросшие кустарником и мелким лесом, расчищают для лучшего снегозадержания Только перед началом работ.

Небольшие площадки следует предохранять укрывая их сухим торфом, листвой, хвоей и т. п. Защитный слой убирают постепенно, по мере необходимости в открытии площади для разработки.

В отдельных случаях применяют предварительное вспахивание грунта на глубину 15—25 см, что способствует образованию грунте заполненных воздухом пустот, защищающих грунт от промерзания.

Вспахивание грунта производят плугами, рипперами, боронами тяжелого типа.

Производство работ по устройству фундаментов в зимних условиях

Грунты оснований во избежание промерзания необходимо тщательно утеплять

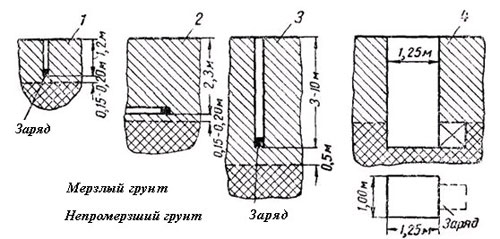

При разработке котлованов не добирать до отметки заложения фундаментов на глубину, достаточную для предохранения основания от промерзания. Недобранный слой грунта выбирается непосредственно перед закладкой фундамента.

После закладки фундамента должны быть приняты меры по предохранению оснований от промерзания. Для этого следует пазухи засыпать талым грунтом, а со стороны подвалов фундаменты и стены подвалов утеплить шлаком или другими материалами.

Кладка фундаментов на замерзшее основание допускается только при непучинистых грунтах.

Камень перед укладкой в дело должен быть очищен от снега и наледи.

Песок, идущий на приготовление подогретого раствора, не должен содержать льда и смерзшихся комьев диаметром более 1 см. Температура известкового теста должна быть не ниже +5С; применение размороженного известкового теста запрещается.

Сооружение фундаментов из сборных бетонных и железобетонных блоков, камней правильной формы, из кирпича и постелистого бутового камня выполняют способом замораживания, применяя цементные, цементно-известковые и цементно-глиняные растворы.

Применение способа замораживания не допускается при возведении стен и столбов из бутобетона или рваного бутового камня и из бутовой кладки «под залив».

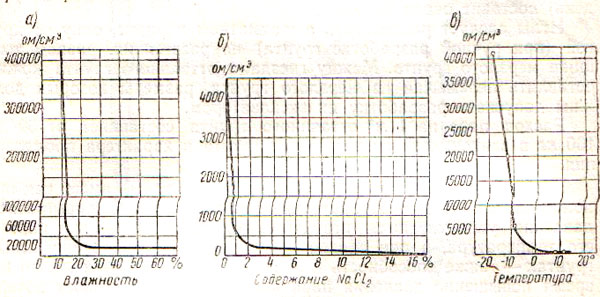

Бутовая кладка из рваного камня может выполчяться с применением цементных и сложных растворов марки не ниже 25, содержащих добавку хлористого кальция до 7% или хлористого натрия (поваренной соли) до 5% от веса цемента в растворе.

Для зимней кладки применяют растворы с подвижностью, определяемой погружением стандартного конуса:

- для кладки из кирпича и камней правильной — фермы — на 70—100мм;

- для бутовой кладки без применения, вибрирования — на 50 — 60 мм;

- для бутовой кладки с вибрированием — на 20—30 мм.

Марку раствора принимают: для кладки из кирпича и камней правильной формы: фундаментов не менее 10, столбов не менее 25; для кладки из бута: фундаментов и стен не менее 25, столбов — не менее 50.

Влияние раннего замораживания учитывают путем:

- понижения предела прочности на сжатие бутовой кладки на 20% ,

- применения марки раствора на одну ступень выше против применяемой в летних условиях; необходимость повышения марки раствора обосновывают расчетом.

Бутобетонная кладка фундаментов при отрицательной температуре воздуха должна производиться с искусственным прогревом электроэнергией, паром или в тепляках.

При кладке способом замораживания фундаментов и стен подвалов из камня, кирпича и блоков должны быть предусмотрены дополнительные металлические связи в уровне перекрытия над подвалом, в углах и местах пересечения стен. Связи делают из стали диаметром 12 мм и заводят их на 1—1,5 м в каждую сторону.

.

.