Минимальную ширину траншей по дну для укладки труб принимают в соответствии с данными, приведенными в табл. 2.

При устройстве оснований под трубопроводы, ширина которых превышает ширину траншеи (табл. 1), за ширину траншей принимают ширину основания +0,2 м.

Если в траншее должны находиться люди, ширина ее должна быть не менее 0,7 м (с учетом крепления).

При разработке траншеи землеройными машинами ширину траншеи определяют шириной рабочего органа с добавлением 0,05 м в супесчаных грунтах и 0,1 — в глинистых.

Таблица 1. Минимальная ширина ло дну траншей с вертикальными стенками для укладки труб

| Способ укладки труб |

Ширина траншей по дну в м без учета крепления

|

| стальных и пластмассовых |

чугунных, бетонных и асбестоцементных |

бетонных и керамических |

| Плетями и секциями при диаметре труб до 0,7 м. |

Диаметр + 0,3, но не менее 0,7

|

—

|

—

|

| Отдельными трубами при наружном иаметре, м; до 0,5 |

Диаметр + 0,5

|

Диаметр + 0,6

|

Диаметр + 0,8

|

| от 0,5 до 1,6 |

+ 0,5

|

+1

|

+1,2

|

| от 1,6 до 3,5 |

+ 0,5

|

+1,4

|

+1,4

|

Разрешено разрабатывать траншеи без креплений с вертикальными стенками на глубину, не превышающую в песчаных и гравелистых грунтах—1 м; в супесях—1,25 м; в суглинках и глинах — 1,5 м, в особо плотных нескальных грунтах — 2 м.

В процессе обратной засыпки крепление траншей, как правило, следует разбирать. В особых случаях, обоснованных в проекте, крепление оставляют в грунте.

Особенности крепления траншей и котлованов и их разборки.

При разработке транйей и котлованов без крепления крутизну откосов следует назначать согласно «Указаниям по технике безопасности». Траншеи и котлованы, основания которых подлежат уплотнению, разрабатываются с недобором, величину которого определяют проектом. В мягких грунтах, разрабатываемых одноковшовыми экскаваторами, недоборы не должны превышать величины, приведенной в табл. 2. При работе многоковшовых экскаваторов и скреперов недобор в выемках не должен превышать 5 см, а при работе бульдозеров — 10 см.

Таблица 2. Допускаемые недоборы грунта в основании при разработке одисконшовым экскаватором

| Рабочее оборудование экскаватора |

Вместимость ковша экскаватора, м2 |

| 0,25-0,4 |

9,5-0,65 |

0,8-1,25 |

1,5-2,5 |

3-5 |

| Лопата обратная |

10

|

15

|

20

|

—

|

—

|

| Драглайн |

15

|

20

|

25

|

30

|

30

|

При зачистке недоборов дна котлованов бульдозерами, экскаваторами со специальными зачистными ковшами или другими планировочными машинами остающийся недобор, дорабатываемый вручную, не должен превышать 5—7 см. Переборы при устройстве котлованов, особенно дна траншей с самотечными трубопроводами, в мягких грунтах не допускаются.

Случайные переборы в местах установки фундаментов или прокладки трубопроводов должны быть восполнены песком или щебнем и тщательно утрамбованы. В котлованах под особо ответственные сооружения переборы заполняют бетоном.

Разрабатывать грунт в траншеях и котлованах при пересечениях всех видов подземных коммуникаций допускается только после согласования с соответствующей организацией и получения от нее письменного разрешения.

При пересечении траншеи с действующей подземной коммуникацией разрабатывать грунт механизированным способом разрешено на расстоянии не более 2 м от боковой стенки и не более 1 м над верхом трубы, кабеля и т. д. При обнаружении коммуникаций; не обозначенных в проектной документации, земляные работы должны быть немедленно приостановлены, а на место работ вызваны представители соответствующей организации.

Траншеи с уложенными трубами засыпают в два приема: вначале с обеих сторон трубы одновременно подсыпают грунт и подбивают его в приямках и пазухах. После этого грунт засыпают на высоту 0,2 м выше трубы, разравнивают и уплотняют трамбовками. Если уложены полиэтиленовые, керамические и асбестоцементные трубы, то толщина первой подсыпки должна быть 0,5 м.

После испытания трубопровода приступают к окончательной засыпке траншеи. Для этой цели можно применять любой грунт без крупных включений. В скальных грунтах или в грунтах, содержащих щебень, крупный гравий, устраивают подушку из мягких грунтов толщиной не менее 10 см под неровностями основания. Если грунт, предназначенный для засыпки траншей или пазух, служит основанием для полов, его следует послойно уплотнять, при этом плотность грунта устанавливают проектом. Обратная засыпка, не несущая каких-либо нагрузок, может засыпаться без уплотнения, но с обязательной насыпкой валика, компенсирующего осадку грунта.

Траншеи, расположенные на пересечении с дорожным полотном, проходящие вдоль городских улиц и проездов, засыпают на всю глубину песчаным грунтом с увлажнением и послойным уплотнением. Это правило надлежит применять и при засыпках траншей в местах их пересечений с подземными коммуникациями или кабелями.

Типы крепления стенок траншей

В зависимости от вида грунта и производственных условий траншеи и котлованы разрабатываются без крепления (с откосами или вертикальными стенками) или с креплениями (с вертикальными стенками)

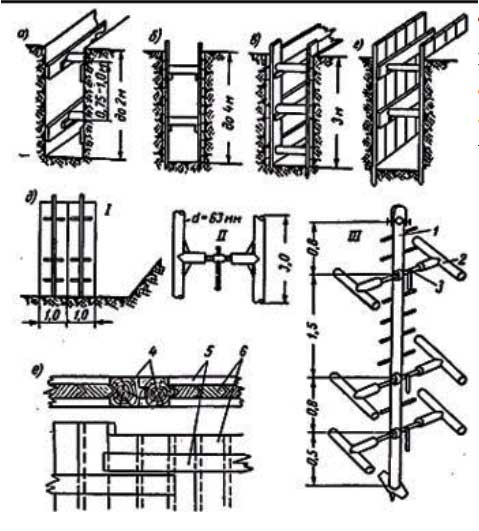

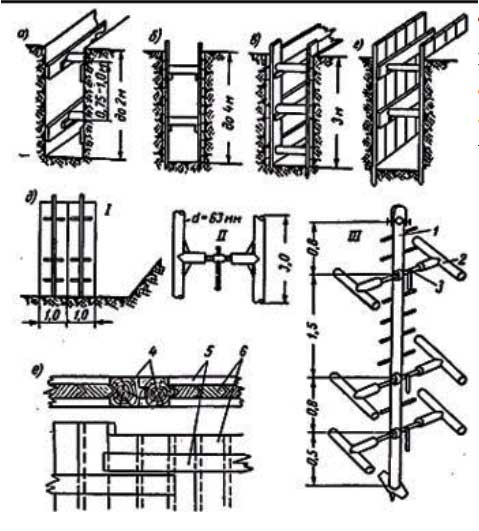

Горизонтально-рамное крепление (рис. 1,а) применяется в сухих грунтах, способных сохранить отвесные стенки при глубине траншеи до 2 м; диаметр распорок 12—18 см.

Горизонтальное сплошное крепление (рис. 1,6) применяется в сухих грунтах, обладающих способностью местного сползания, в плотных грунтах (если траншея остается открытой в течение продолжительного времени) при глубине траншей 3—5 м.

Горизонтальное крепление с прозорами (рис. 1,а) применяется в сухих грунтах при глубине траншеи до 3 м. Стояки устанавливают через 1,5—2 м; доски размером 5×18 см и распорки — диаметром 13—18 см.

Вертикальное сплошное крепление (рис. 1,г) применяется для грунтов с прослойками плывуна и в сыпучих грунтах глубоких траншей; доски размерами 5×18 см, диаметр распорок 13—18 см.

Металлические инвентарные лестничные крепления (рис. 1,(5) применяются для траншей шириной 0,8—1,8 м, имеющих вертикальные стенки. Крепления состоят из трубчатых металлических стоекраспорок (диаметром 63 мм, высотой 3 м), инвентарных щитов (длиной 3,2 м, шириной 0,6—1 м) и досок (толщина 40—50 мм). Расстояние между стойкамираспорками может изменяться (в зависимости от ширины траншеи) путем изменения длины перекладин, состоящих из труб диаметром и входящего в них винта с трапецеидальной резьбой.

Шпунтовое ограждение (рис. 1,е) применяется для крепления грунтов, сильно насыщенных водой. Крепление в этом случае производится следующим образом: сначала через каждые 2—3 м забивают маячные сваи из брусков, к ним наверху с двух сторон прибивают горизонтальные доски-схватки, между последними вставляют шпунтовые доски( сваи), которые забивают в грунт,

Рис. 1. Типы крепления стенок траншей

а — горизонтально-рамное; б — горизонтальное сплошное; в — горизонтальное с прозорами; г — вертикальное сплошное, д — щитовыми инвентарными распорками; е — шпунтовое ограждение; / — установка инвентарного крепления в траншею; // — металлическая инвентарная рама; /// — монтажная металлическая стойка, 1 — стойка; 2 — горизонтальная распорка; 3 — винт с рукояткой; 4 — маячные сваи; 5 — схватки из досок; 6 — дощатые шпунтовые сваи

Крепление стенок котлованов

Котлованы могут оставаться открытыми, необходимо укреплять их стенки во избежании осыпания грунта

Котлованы глубиной не более 2 м могут непродолжительное время оставаться открытыми и стенки их в большинстве случаев оставляют без креплений. Если же грунт слабый или подвержен размыванию водой, то крепления обязательны.

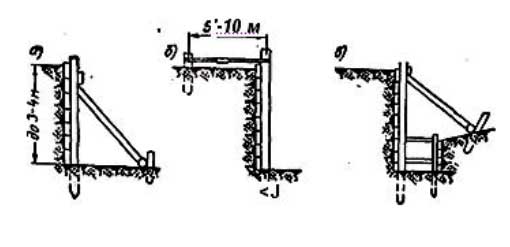

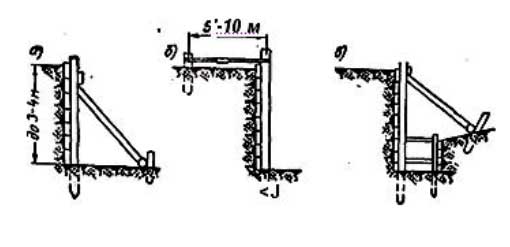

Наиболее простой и распространенный способ креплений указан на рис. 1. Стойки диаметром 12—15 см забиваются вдоль земляной стенки на расстоянии 1,5 —2 м друг от друга.

При более глубоких котлованах крепления делают более сложными, в соответствии со специальным проектом.

В простейшем случае стойки укрепляют подкосами, а если неудобно занимать ими котлован,— проволочными схватками, укладываемыми на бровке. При наличии в котловане фундаментных рвов крепление может быть выполнено, как указано на рис. 1, в. Узкие котлованы, допускающие установку поперечных распорок, крепятся так же, как и траншеи.

Рис. 1. Крепление стенок котлована

a — стойки с подкосами; б — стойки, укрепленные схватками; в — крепление при наличии фундаментного рва

Для предохранения от вторичного смерзания грунта следует удалять утеплители на небольшой площади — не больше, чем на дневную выработку.

Для предохранения от вторичного смерзания грунта следует удалять утеплители на небольшой площади — не больше, чем на дневную выработку.