Если закладка фундаментов производится не сразу по окончании разработки котлована, следует оставлять недобранным нижний слой грунта толщиной не менее 30 см с тем, чтобы промерзание не достигло глубины заложения фундаментов.

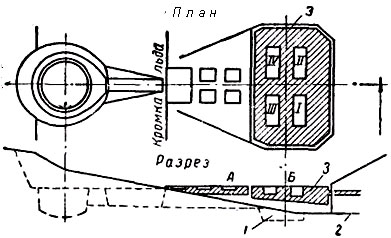

Разрабатывать котлованы при кладке фундаментов в тепляках рекомендуется до установки последних; недобранный же слой грунта (30—50 см) выбирается уже в тепляке; — выбранный грунт остается в нем и идет на засылку пазух между фундаментом и стенками котлована.

Вырытые на открытом воздухе и нераскрепленные котлованы или траншеи при устройстве тепляка должны быть раскреплены.

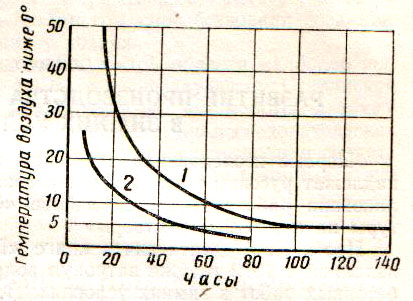

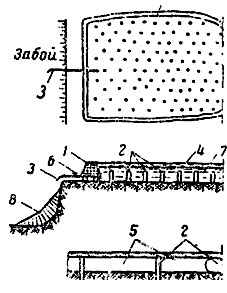

Разработка котлованов и траншей при устойчивых морозах ниже 10° без устройства креплений с использованием лишь естественного замерзания стенок допускается в тех случаях, когда откосы в разрабатываемом грунте могут держаться в течение времени, достаточного для их промерзания. Необходимая глубина промерзания устанавливается в каждом отдельном случае и должна быть не менее 15 см.

При наличии обнаженного незамерзшего подстилающего грунта или грунтовых вод возможно обрушение мерзлого грунта, почему в этих случаях котлованы и траншеи должны возводиться с креплениями в соответствии с требованиями безопасности. При наступлении теплой погоды или оттепелей промерзшие стенки котлованов и траншей должны быть немедленно раскреплены.

Откачиваемую при водоотливе воду следует отводить по канавам или лоткам с уклоном и сечением, обеспечивающими ее от замерзания и образования наледи. Канавы и лотки должны регулярно прочищаться. Обратная засыпка пазух между фундаментом и стенками котлована зимой производится на всю глубину талым грунтом.

При разработке траншей для прокладки трубопроводов необходимо:

а) укладку труб на данном участке производить непосредственно вслед за достижением проектной глубины;

б) в случае разрыва во времени между готовностью траншеи и укладкой труб последний слой грунта толщиной 30—50 см выбирать перед самой укладкой труб;

в) вслед за укладкой труб производить частичную засылку траншей талым грунтом на высоту 30—50 см во всех случаях за исключением разработки грунтов скалистых, сухих песчаных и гравелистых; толщина слоя засыпки устанавливается в зависимости от времени испытания трубопровода, температуры воздуха и характера засыпки;

г) разработку траншей вести предельно сжатым фронтом, длину рабочих захваток сокращать до минимума.

В траншеях при связных грунтах, для уменьшения вынимаемого объема следует оставлять невыбраными перемычки и пробивать в них отверстия для пропуска труб.

Водопроводы, проложенные вне проездов, нужно засыпать на высоту не менее 50 см над трубой талым грунтом; выше же 50 см можно засыпать и мерзлым, но с запасом на осадку. Засыпку водопроводов под проездами нужно вести талым грунтом на всю глубину траншеи, а в местах проездов с интенсивным движением и при специальных требованиях — песком.

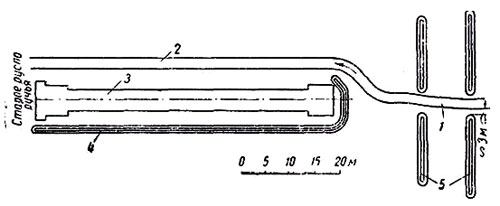

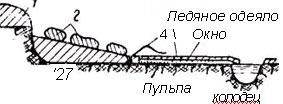

Траншеи глубиной более 3,5 м могут выполняться в виде туннелей под мерзлым грунтом, который, таким образом, не разрабатывается. Грунт при этом выдается наверх через шахты, располагаемые по оси траншеи. В этих случаях трассу траншеи, предназначенной к проходке туннельным способом, очищают в начале зимы от снега для более глубокого промерзания грунта и образования надежного перекрытия туннеля.

Обратную засыпку туннеля производят через шахты. При прокладке туннеля в местах, где не допускается просадка, засыпку производят с соблюдением специальных правил.

Описанный способ разработки траншей не может быть применен в песках, а также в водоносных грунтах, так как в этих случаях, потребовалось бы очень сложное крепление.

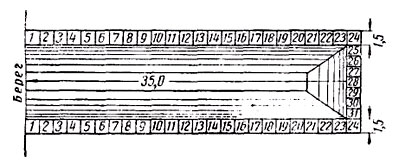

Глубокие траншеи можно выполнять также с частичной разработкой верхней части в осеннее время. При этом способе верхнюю часть траншеи выбирают на глубину 0,75—1 м и вынутый грунт укладывают на бровку, расположенную с подветренной стороны по господствующему направлению ветров. Дно траншеи разрыхляют на 0,20—0,25 м и, если возможно, засыпают листьями или 10—15-см слоем разрыхленной растительной земли.

При первых же снегопадах дно траншеи покрывается снегом, служащим теплоизоляцией. Трмссы траншей предохраняют от промерзания предварительным, с осени, рыхлением грунта или укрытием листвой, опилками, последние укладывают на грунт слоем 15 см, покрывают сухим песком и растительной землей, снятой при разработке верхней части траншеи. При первом же снегопаде это тепловое ограждение дополнительно покрывается снегом.